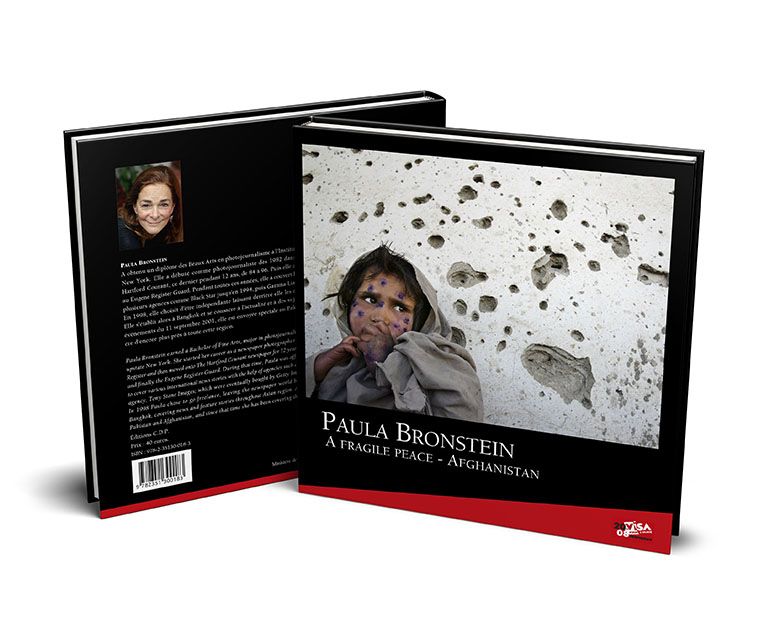

Paula Bronstein a obtenu un diplôme des Beaux Arts en photojournalisme à l’Institut Technologique de Rochester dans l’état de New York. Elle a débuté comme photojournaliste dès 1982 dans les quotidiens New Haven Register puis Hartford Courant, ce dernier pendant 12 ans, de 84 à 96. Puis elle a enchaîné au Chicago Tribune et pour finir au Eugene Register Guard. Pendant toutes ces années, elle a couvert l’actualité internationale en coopération avec plusieurs agences comme Black Star jusqu’en 1994, puis Gamma Liaison et Tony Stone, repris par Getty Images.

En 1998, Paula Bronstein choisit d’être indépendante laissant derrière elle les quotidiens et du même coup les Etats-Unis. Elle s’établit alors à Bangkok et se consacre à l’actualité et à des sujets de fond, couvrant toute l’Asie. Après les événements du 11 septembre 2001, elle est envoyée spéciale au Pakistan et en Afghanistan et depuis, se consacre d’encore plus près à toute cette région ; introduction de Agnès de Gouvion Saint-Cyr, préface de Paula Bronstein, photos en couleurs.

Paula Bronstein earned a Bachelor of Fine Arts, major in photojournalism at the Rochester Institute of Technology in upstate New York. She started her career as a newspaper photographer from 1982 to 1998, staff, with the New Haven Register and then moved onto The Hartford Courant newspaper for 12 years from 1984-96. Then onto the Chicago Tribune and finally the Eugene Register Guard. During that time, Paula was affiliated with several photo agencies heading off to cover various international news stories with the help of agencies such as Black Star till 1994 and then Gamma Liaison agency, Tony Stone Images ; which were eventually bought by Getty Images.

In 1998 Paula Bronstein chose to go freelance, leaving the newspaper world behind along with the USA, basing herself in Bangkok, covering news and feature stories throughout Asian region. After Sept. 11, 2001 she was assigned to cover Pakistan and Afghanistan, and since that time she has been covering the issues closely in the region.

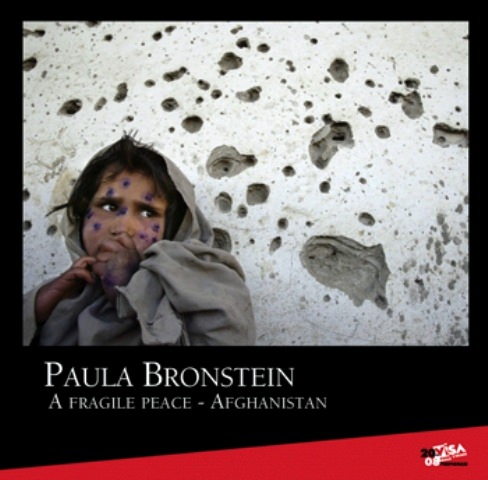

Dès ma première visite en Afghanistan, fin 2001, j’ai été attirée par le pays, son peuple et ses paysages remarquables. Les Afghans ont une force de survie qui m’a captivée visuellement. J’ai continué de me rendre en Afghanistan pour couvrir l’actualité mais, progressivement, la diversité de la vie quotidienne que je photographiais m’a fascinée. D’où ces images, qui offrent une « tranche de vie» de l’Afghanistan, un pays ravagé par la guerre, de fin 2001 à aujourd’hui. Ces photographies font partie d’un projet photographique en cours, qui débouchera sur un livre ; celui-ci est un aperçu édité exclusivement à l’occasion de Visa pour l’Image. L’Afghanistan est un pays en transition, qui connaît une paix très fragile. Au cours des deux dernières années, la violence s’y est accrue, et les commentateurs estiment que 2008 sera sans doute l’année la plus sanglante depuis le début de l’insurrection. On accuse le Pakistan d’exporter ses problèmes en incitant davantage de combattants extrémistes à passer la frontière afghane. En plus des nombreuses difficultés qui pèsent sur le pays, la déception provoquée par le gouvernement est croissante ; il est donc à craindre que les talibans, qui recourent maintenant volontiers à des tactiques « à l’irakienne » pour pénétrer dans les campagnes de Kaboul, ne continuent à gagner du terrain. Si les Afghanes ont plus de liberté qu’avant, elles n’en demeurent pas moins dans la position traditionnellement inférieure que leur impose la société, régie par des lois islamiques conservatrices qui définissent ce qu’une femme est autorisée à faire dans un monde dominé par les hommes. Dans certains cas, les plus terribles, la violence à l’encontre des femmes devient tellement incontrôlable qu’elles tentent parfois de s’immoler pour échapper au cauchemar de leur existence. L’Afghanistan est le plus grand producteur d’opium au monde ; raffiné et transformé en héroïne, ce dernier est vendu dans le monde entier. La lutte contre l’économie des stupéfiants est un processus lent et ardu. L’héroïne est bon marché dans les rues de Kaboul : pour environ trois dollars US, on peut acheter sa consommation journalière… la tentation est forte. -Paula Bronstein